Первая

часть записок В.Н. Покровского

Село Алтайское, где я появился на

свет, расположено в прекрасной широкой долине реки Каменки, у последних

отрогов Чергинского и Семинского хребтов, там, где горы Алтая

сглаживаются и переходят в Сибирскую равнину. По долине

проходил старый Чуйский тракт, и в прежние годы село было

первой станцией на торговом пути от Бийска в

Монголию. Река Каменка была полноводной, она извивалась по заросшей

тальником долине, меняя свое русло год от года, и одно из

моих ранних впечатлений связано с рекой: зелёные

кусты отражаются в тёмной воде заречной старицы, по которой,

поднимая брызги голыми ногами, на белой надутой наволочке

плывет моя сестра Роза. Я сижу на берегу, на

сухих ветках, выбеленных солнцем и весенней водой...

Зарево над соседними домами

угасало, и меня укладывали спать. Я лежу, глядя на прикреплённый к

стенке ситец, на котором разбросаны стилизованные фиолетовые

тракторы, и слушаю, как чёрный репродуктор тихим

голосом неторопливо сообщает сводку новостей «В

последний час». Новости меня не интересовали, но было

любопытно, как голос попадает в репродуктор. Конечно, по проволокам;

наверное, в проволоках есть дырочки, по которым проходит звук.

Но это предположение отпало позже, когда

увидел, как наши провода накручены на основную

линию, которая проходила по нашей крыше

...

Зимой я шнырял по кухне и

комнате нашего пятистенного дома. С большим

портфелем, в клубах морозного воздуха из дверей появлялся

отец, и я бросался к нему:

Иногда, тепло

закутанный, я попадал на улицу: после ночной метели

скаты домов, деревья и заборы

покрыты снегом; двор в

сугробах, мы выбираемся через

них на нашу улицу Подгорную; там

первая санная борозда облегчает наш путь к

базару... Как-то вечером сестра Роза

одела меня и взяла c собой на прогулку. Развалившись

в санках, я смотрю вверх, в чёрное таинственное небо с

удивительно яркими звёздами и чёткой полосой Млечного пути

– такого я не видел ни раньше, ни позже. *** По рассказам матери, я

болел и умирал, когда мне было два года. Мать узнала, что в

Алтайское приехал детский врач по фамилии Карликов, как

уполномоченный по какому-то мероприятию, и

попросила его посмотреть меня. -- Вы же его заморили! –

сказал он, – возьмите сливочное масло и кладите

ему в рот чайной ложкой. И я выздоровел от этого лекарства. *** Рядом с нашим двором, через переулок, который позже превратился в улицу Партизанскую, была ещё одна дореволюционная усадьба с большим домом и многочисленными надворными постройками (амбары, навесы, конюшня, колодец, ...). В времена моего детства в доме жили Дмитриевы – семья, я предполагаю, важного районного начальника. Я помню два предвоенных посещения этого дома. Я стою (наверное, не один, но никого не помню) в коридоре этого дома перед закрытой дверью в ожидании чуда. Дверь распахивается и открывает вид на огромную ель, на которой висят блестящие шары и конфеты в бумажках... Другой раз в этой же большой комнате, но уже без ёлки, хозяйка дома и моя мама беседовали о чём-то, сидя на диване, покрытом по моде того времени белым чехлом. Чтобы развлечь меня, хозяйка дома дала мне посмотреть кучу новеньких, только что привезённых ею для детского сада книжек-малышек и любезно предложила мне выбрать что-нибудь для себя. Я разложил книжечки на стуле в несколько аккуратных стопочек, в каждой стопке одинаковые книжечки, и взял из каждой стопки по одной для себя. Когда я продемонстрировал свой выбор, хозяйка удивлённо взлянула на маму, после чего мама сказала, что нужно выбрать только одну книжку. Я не ожидал этого, но выбор был сделан, и я шагал домой с книжкой-малышкой в руке.

После Дмитриевых в этом

большом доме разместилась организация – Доротдел

(как никак наше село стояло на старом Чуйском тракте). В переулке,

около нашего двора поставили грейдер, по которому мы лазили и крутили

большие колёса управления, а чуть подальше – дорожный каток.

Время от времени каток, громыхая, тащился за

трактором с огромными зубчатыми колесами. Трактором управлял

отец Тольки Герасимова, иногда он

поднимал Тольку к себе на трактор к нашему восторгу и

зависти. В годы войны отец Тольки погиб на фронте, а потом неожиданно,

во сне, умерла мать – Нюра Герасимова, и

Толька остался на попечении дяди Константина и его жены Варвары

Ивановны, или просто Ивановны, как её звали соседи. Перед

войной Доротдел исчез (кажется, он переехал на

новый Чуйский тракт). Приусадебные постройки были не нужны

(или были нужны в другом месте), бревенчатые сараи стали

разбирать, и меж бревен обнажилось мышиное гнездо с маленькими голыми

мышатами. -- Кошку, кошку надо! – закричал Лерка Тарасов, который был в белой рубашке и почему-то участвовал в разборке.

От

приусадебных построек остался колодец и амбар, около которого

стояла старая яблоня, а дом и усадьбу занял детский сад, при

котором жил и служил сторожем эвакуированный артист

из Ленинграда (1942). Когда детей разбирали по домам и

усадьба притихала, он выходил на высокую террасу дома и пел

перед зелёными рядами картофеля, уже укрытыми длинными вечерними тенями

от дома и соседних тальников... Потом в доме поселился

первый секретарь райкома Парамонов – отец Клавы Парамоновой,

но Клава жила с матерью в другом месте. Секретарь райкома часто

разговаривал по телефону, его голос через

открытые окна был слышен на улице (лето

1944). *** Пробуждаясь после

ночного сна, я бегу по узкой тропинке, уклоняясь от высокой травы,

покрытой холодной росой, мимо чурки, на которой

отец обычно колет дрова, мимо колодца с прохладной и

таинственной глубиной, мимо зарослей жгучей крапивы -- к восточной стенке

бани. Тут не растёт трава, дожди идут с запада; по

сухим комьям земли ползают красные, с чёрными пятнами букашки, я не

знаю их название. Ласковое утреннее солнце нежно греет,

передо мной зелень огорода в окружении кустов клёна и черёмухи, в

зарослях крапивы видна Генкина баня, а вдали –- безлесые

заречные горы, на которых можно рассмотреть что-то похожее на

дирижабль, но это не дирижабль, а заросли кустарника, до которых мы

как-то добрались с Венюшей, когда он переехал жить за реку. *** Я не знаю, за что

следует наказывать маленького мальчика. Отец не был жестоким

человеком, но система воспитания, в которую мои родители

верили, по-видимому, допускала телесные наказания.

Ремень плотно прикладывался к голому заду, и я ревел. По окончании

экзекуции, взбешенный, я сунул кулак в оконное стекло и побежал из

дому. Отец догнал меня в конце нашего переулка и ... очень внимательно

осмотрел мою руку. Я ожидал продолжения наказания, но меня оставили в

покое. На следующий день пришёл мастер и вставил новое стекло. *** С нами жила бабушка

Анастасия Яковлевна – мать отца и вдова

дореволюционного сельского священника. Бабушка спала на кухне около

русской печки, у соседней стенки стоял большой

бабушкин сундук, над которым висели балалайка, гитара и связки лука.

Просыпаясь, я бежал в бабушкин угол, ничком ложился на

сундук и между сундуком и стенкой

досматривал яркие, цветные сны: по громадному

зеленому полю бегали маленькие человечки...

7 ноября 1938 года я

проснулся и узнал, что ночью бабушка умерла. Все

были встревожены и возбуждены; мать описывала

ночные события: отец на руках последний раз выносил бабушку

на двор. Сестра Роза была озабочена монетами, которые

лежали на веках умершей. Тревожная суета

продолжалась: к концу дня все наши кровати – сестры, моя и

родителей – переместились из комнаты в кухню и

стояли тесно прижавшись друг к другу. Посредине

опустошенной комнаты на двух табуретках покоился

свежеокрашенный голубой гроб, где головой на подушке, набитой

сухими листьями от березовых веников, лежала бабушка. В

знакомой комнате было необычно прохладно,

сумрачно и пахло олифой. Ночью

я проснулся и заревел от тревожного сна: трепетали красные

языки пламени, среди которых настойчиво двигалось

что-то неопределённое... Меня успокоили, но ощущение

возникшего страха осталось. С тех пор мне часто снилась нить:

она тянулась от нашего двора к горе, что поднималась над

Ветучастком. Иногда нить начинала дрожать, дёргаться и колебаться

-- это было что-то неприятное, затем всё

успокаивалось и ровное движение

продолжалось до следующего возмущения ...

Через некоторое время

отец получил письмо от старшего брата Анатолия из Пскова: «Из

всех нас ты больше всех сделал для мамы

... Мне невольно сейчас вспоминается

случай, когда мы вместе ехали из Уральска в Сосновку через

Бузулук. Ты вместе с мамой и извозчиком забежал в

монастырь, чтобы услышать пророческие слова слепого

монаха; закрыть маме глаза пришлось тебе». *** Простучали

копыта по деревянному настилу моста через речку Каменку,

проскрипели колеса на крутом спуске на черную разбитую дорогу под

обнаженным склоном крутой горы с осыпями серого щебня. -- Здесь берут камень для извести. Моя реакция была быстрой: -- Белить? -- Белить, только вначале камень

обжигают – получается негашеная известь, заливают водой

– получается гашеная известь – и белят. Я видел как

водой заливали какой-то серый порошок, в котором попадались настоящие

камни. Белили два раза в году -- весной и осенью, к

1 мая и 7 ноября. Все что было в комнате, вытаскивалось во двор, вещи

сушили и проветривали, железные кровати обливали кипятком –

от клопов, из книг выбивали пыль. К концу дня всё возвращалось на свои

места в обновленную, пахнущую сыростью комнату... Белить стали реже после

того как я покинул дом, не потому, что я делал много грязи, а потому,

что это была тяжелая работа для стареющих родителей. Я принял участие в

последней побелке, за которую взялся Валерка Тарасов.

Александра Мартемьяновна в положении хозяйки чувствовала, что нужно

приготовить для нас обед, чем она обычно не занималась, и беспокойно

бегала вокруг нас, не зная что делать. Осознав ситуацию,

Валерка выручил: -- Я скажу что делать. У Вас

консерва есть? Вскипятите воду, положите картошку, выложите

консерву и заправьте зеленым укропом. Получился суп, который

мы с Валеркой с удовольствием похлебали. Но это было позже, а сейчас ... Телега прогрохотала через последний мостик над шумящей под кустами тальника речкой, и перед нами Лесхоз – на фоне крутого склона, покрытого елями и соснами, на зелёной поляне -- двухэтажное деревянное здание. У мамы были какие-то дела в Лесхозе, это была конечная цель нашего путешествия, а дорога вела дальше, в узкую таинственную долину, которая манила обещанием ещё более живописных картин...

***

Дом

на улице Подгорной, где в начале тридцатых годов прошлого века

размещалась районная библиотека. Отсюда библиотека переехала в Дом

Советов, в

комнату на первом этаже. Справа виден дом, в котором

жили Катаевы, а позже размещалась районная

поликлиника .

Я слышал упоминания о Василии

Степановиче Ершове в разговорах взрослых ещё до того, как первый раз встретил его, что случилось,

когда я двигался куда-то со своей матерью по маленькому переулку

около базара. Василий Степанович был,

по-видимому, очень общительный человек, мать заведовала

районной библиотекой и была с ним знакома. Мы остановились и

они стали что-то оживленно обсуждать. Для меня Ершов был

великий человек – автор много раз прослушанного

(читать-то я ущё не умел) мною “Конька-Горбунка”, и я

очень смущался, держась за подол маминой юбки. Когда мы,

наконец, распрощались, я осторожно спросил: -- Это он сочинил

“Конёк-Горбунок”? -- Нет, нет – это

сочинил совсем другой Ершов. Из Тобольска. Мать была родом с Тобола и знала эту подробность.

Позже я узнал, что этот Ершов был совершенно удивительным человеком: можно найти статьи и книги о нём.[2] Он приехал в Алтайское ещё до революции и стал собирать сирот для воспитания. Одна из его первых воспитанниц – Валентина Русина была маминой подругой. Её муж -- Константин Владимирович Катаев был школьным учителем, и они жили со своими детьми – Володей и Надей -- на первом этаже дома, где до революции жил доктор. Я бывал в просторной комнате их довоенного жилья и помню детский новогодний праздник с ёлкой в углу комнаты. Нас угощали какао, которое мне не понравилось: показалось жидким, а чтобы получить подарок, нужно было забрасывать удочку за ширму, где сидел Володин отец. Через два-три года дом полностью заняла поликлиника, а Катаевы переехали ближе к базару, в дом, перед которым росли кусты акации. Володин отец погиб на фронте, Валентина Русина умерла в конце войны от туберкулёза; я помню как мать, участвуя в организации похорон, заботилась о белой ткани, которую получали по особому разрешению районного начальства. Володю и Надю забрали родственники Константина Владимировича, мужа Валентины Русиной.

В дни

праздника Нового Года Василий Степанович Ершов в

костюме Деда Мороза с одной из своих воспитанниц, одетой

снегурочкой, посещал новогодние утренники и на тройке

проезжал по селу, поздравляя встречных и

поперечных. Наверное, ему нравилось делать приятное людям и устраивать

праздники: я помню день празднования

довоенного юбилея Василия

Степановича. Собираясь на торжество, отец нарядился

в белый летний костюм и начищал зубным порошком белые

парусиновые штиблеты, попеременно ставя ногу на

забор. Единственное, что я запомнил – это затенённый

тальниками пруд при входе на территорию детского дома

"Муравейник" ... Меня отвели домой, а мои родители вернулись

поздно вечером после каких-то приключений, которые они

оживлённо обсуждали. *** Дядя Митя учился в

каком-то институте – на инженера – и приезжал на

каникулы к своему старшему брату – моему отцу и своей

матери Анастасии Яковлевне. Однажды, возможно это

был его последний приезд (1938 или 1939 год?), он привез мне в подарок

удочку: бамбуковое удилище, на котором была намотана леска с поплавком

и настоящим крючком. И вот я бодро шагаю рядом с дядей Митей

на речку, держа удочку в руке. Но оказалось, что ловить рыбу

не просто: поплавок уносило быстрым течением, он прыгал

по струям, а рыба не клевала. После неудачных и

утомительных попыток мы вернулись домой, удочка была помещена

в застреху, под крышу сеней, и в течение долгого времени напоминала

дядю Митю, который через несколько лет после этого погиб на фронте.

Два брата моего отца: старший -- дядя

Толя и младший -- дядя Митя погибли на

фронте. Остался один брат – дядя Женя –

бывший ремингтонист в штабе 217 имени Пугачева полка дивизии

Чапаева. *** Поездка в Юргу

в 1938 или 1939 году была моим первым

путешествием по железной дороге. До поездки я думал, что железная

дорога – это такая же дорога, как и наша улица Подгорная,

только покрытая не гравием, как улица Советская, а листовым железом. Желающие поехать в город

собрались у конторы Райпотребсоюза и ожидали, пока

из ворот ни появится полуторка, которая время от времени совершала

поездки в Бийск и обратно. И вот все полезли в кузов; я

боялся, как бы машина не поехала раньше времени, и торопился,

ступая на колесо и переваливаясь через борт. Мы

поехали! За селом мотор нашей полуторки заглох,

машина остановилась, и я смотрел, как

дядя Митя – он ехал вместе с нами -- крутил заводную ручку. В Бийске жила мамина

сестра Агапия – тётя Капа, которая водила нас

покупать билеты на поезд, и я помню пучки молодой красной

редиски на прилавках привокзального базара. Когда

тётя Капа упомянула, что она кормит корову бардой, я

немедленно попросил: -- Мама, купи мне барды! В Юргу, где

жила старшая мамина сестра – тётя Мариша, мы

прибыли ночью, во всяком случае, было темно. Нас встретили и

мы двинулись по железнодорожным шпалам к дому Серковых. Перед

нами поблескивали рельсы, а я ехал на плечах одного из братьев

Серковых, наверное, Виктора, кто погиб в самом начале войны. Два других

брата, Володя и Аркадий, были ещё подростками. Тётя

Мариша ожидала нас с тортом собственного приготовления. Над

столом в большой комнате висела связка заготовок и материалов

для моделей самолётов, и при отъезде я получил в

подарок самолётик из бамбуковых щепочек и

папиросной бумаги с винтом и резиновым двигателем. В обратный путь мы также

ехали поездом. Ночью нас разбудили и по шатающемуся

и грохочущему переходу провели в другой вагон. Кто-то сказал,

что готовят вагон для Калинина, и я был удивлён:

как мог Михаил Иванович попасть сюда, пока не узнал позже, что

действительно до войны всесоюзный староста приезжал на

Алтай. Попутная машина

подхватила нас в Бийске и после обычной долгой тряски по пыльной

дороге остановилась около базы Райпотребсоюза в

Алтайском. Я стою на знакомой пыльной улице и наблюдаю как из кузова

вылезает какая-то тётя в очках с букетом бумажных

цветов; кустик фиолетовой бумажной сирени упал на пыльную дорогу, я

смотрю на него и выжидаю, заметит ли тётя. Тётя заметила,

подхватила бумажную сирень, и путешествие

закончилось; через пять-десять минут мы были дома.

Я почему-то думал, что за время нашего отсутствия произойдут

какие-то события, что-то изменится, может быть покроют

гравием нашу улицу Подгорную. Но все было без изменений... В нашем

дворе теперь летал полученный в подарок самолётик с резиновым

мотором, пока не разрушился: бамбуковые

щепочки, оклееные тонкой папиросной бумагой, не

выдерживали крутых приземлений... Мне хотелось как-то

установить точную дату этого путешествия. Недавно (2008) меня навестили

братья Серковы – полковник Владимир Трофимович и профессор

Аркадий Трофимович, и я спросил их, когда же всё-таки я был у

них в гостях. Они задумались, но не могли уточнить,

только сказали, что я капризничал и просил

«какаву», о котором они и понятия не

имели. *** Небо было в тучах,

собирался дождь, но мы с Генкой чувствовали себя уютно под наклонной

крышкой Генкиного погреба. Темно-серые массы растекались по небу,

меняя свои формы, а над тучами прокатывались раскаты грома. -- Это Илья-пророк на колеснице

едет, -- прокомментировал Генка. Генка был старше меня на

четыре года, знал много больше, чем я, и приносил новости из

окружающего мира. Как-то он продекламировал мне

частушку, которую я привожу здесь для ценителей фольклора: Вышла новая программа Генка

показывал мне свои школьные учебники с удивительными картинками: на

одной из них был изображен волосатый человек. Однажды он

сообщил мне о людях, размером с огурец – лилипутах; Генка

сидел на своей печке, я стоял на приступке и с

удивлением разглядывал картинку, на которой лилипуты перевозили

связанного Гулливера. Генка жил с бабушкой, но

собирался уезжать к матери и сестре Лиле

в Москву. В мае или июне 1941 года я

провожал Генку. В ожидании машины в Бийск мы бегали по

недостроенной половине здания библиотеки, и я сильно порезал

левое бедро стеклом торчащем в столбе; белый шрам заметен до сих пор.

Генка уехал, но началась война, и через несколько месяцев он вернулся и

все военные годы провёл в Алтайском. ***

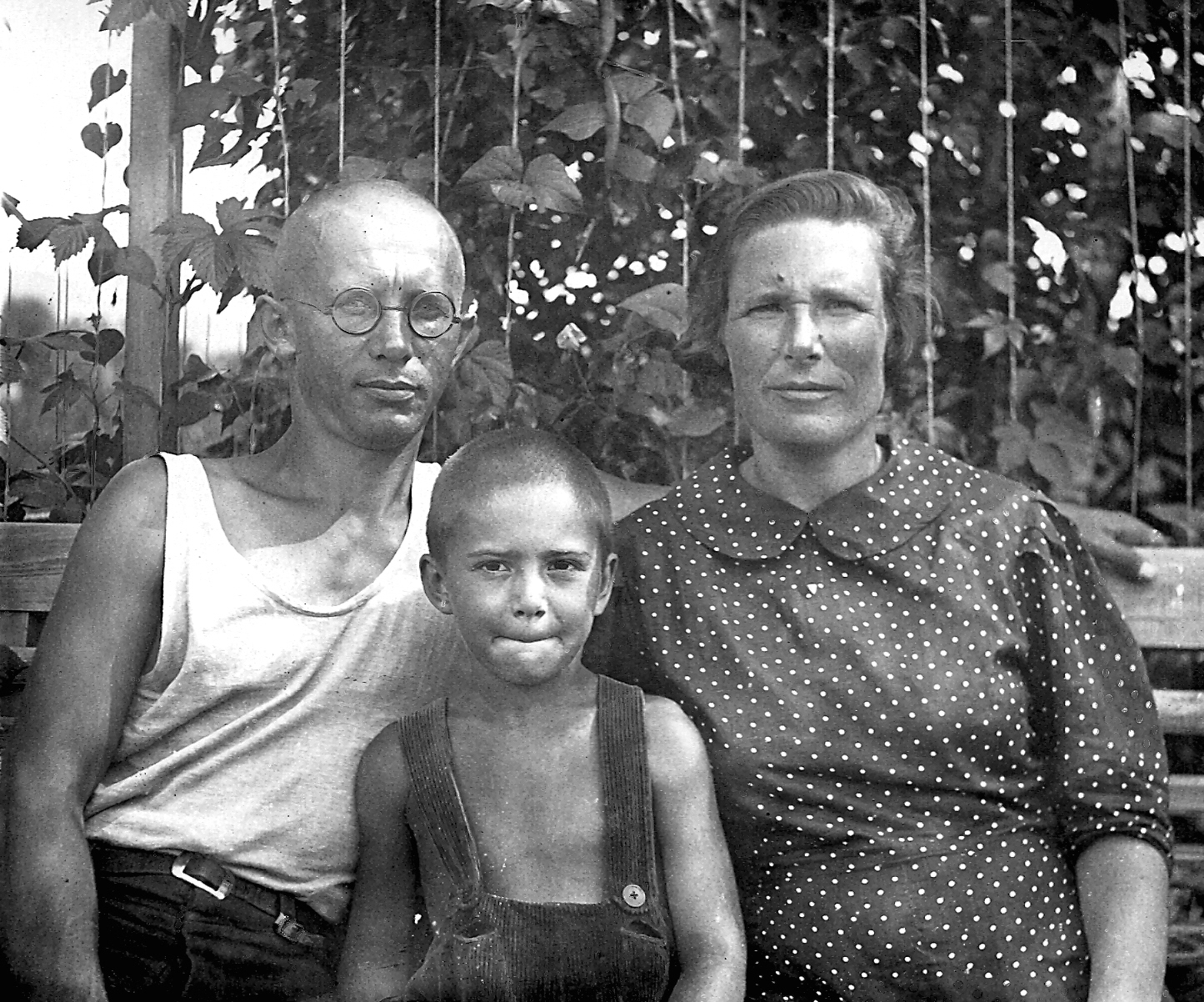

Передо мной лежит фотография, на

которой я сижу, напряженно застыв и поджав губы,

с моими родителями на фоне каких-то вьющихся

растений. Снимок сделан в 1939 или в 1940 году в

доме отдыха на берегу Айского озера недалеко от Катуни, где

мы жили в маленьком домике. Территория была ухожена и

украшена, заросли растений, используемых обычно для веников,

были подрезаны в форме ступенчатой пирамиды, изображающей

мавзолей; были разбиты цветники, и

вечером душистый горошек наполнял воздух ароматом. На десерт мы

получали помидоры, которые я очень любил, и тот дяденька,

который сидел за нашим столиком вместе с нами, отказывался от

своих помидор в мою пользу. Иногда отец брал лодку и мы плыли

к противоположному берегу озера, где росли кувшинки. В жаркие

дни мы шли к погруженным в прохладную воду озера

решетчатым купальням с домиками для раздевания наверху. В

воде мальчишки крутились около отца и говорили, что в решетке есть

дыра, её было видно сквозь прозрачную воду, можно поднырнуть и

вынырнуть в озере. Когда мы вернулись в Алтайское,

я как-то по-другому взглянул на наш двор и мне

захотелось видеть цветники и, может быть, зелёный мавзолей в

нашем дворе. Алексеевна, которая заботилась о хозяйстве и нянчила

меня, принесла нам первые помидоры, которые выросли в нашем

огороде. *** Евдокия Андреевна

Тарасова дружила с моей матерью, и я часто бывал в их

двухэтажном доме, где она жила вместе с сыновьями Бронькой и

Валеркой. В углу обширной комнаты в деревянной

кадке стоял большой фикус. Мне позволяли заводить

патефон и слушать пластинки, которые хранились в

специально сделанном деревянном ящике. Дорожки на чёрной

пластинке разбегались во все стороны, и из нутра патефона доносился голос: -- O, solo mio. . . «Неаполитанская народная

песня», – читал я на этикетке в центре пластинки. Позже я узнал, что

патефон был подарен участнику (?) Чрезвычайного Восьмого Съезда Советов СССР (ноябрь-декабрь 1936 г.) Ивану Васильевичу Пьянкову,

который был председателем Исполнительного Комитета Областного Совета Ойротской автономной области

и мужем Евдокии Андреевны.

Валерка рассказывал мне, как однажды они готовились

к встрече Михаила Ивановича Калинина: на берегу Катуни, в

Майме был построен дом, запасены вина и деликатесы, и

он, вместе с детьми Пьянкова забираясь в этот дом,

чтобы попробовать чего-нибудь вкусного из буфета, упал и

рассек губу. -- Видишь? –

показал он на шрам, – это с тех пор. Как и многие

руководители того времени, Пьянков был

репрессирован (в сентябре 1937 года), и Евдокия Андреевна переехала со

своими сыновьями Бронькой и Валеркой в Алтайское, в дом отца. К дому

примыкала большая территория с надворными постройками и

колодцем-журавлем. Огород весной заливало талой водой,

и я смотрел однажды, как Валерка плавал на плоту по большой

весенней луже на своей территории; он был старше меня на шесть лет.

Перед домом росли деревья с калинкой -- очень

мелкими яблочками, которые после первых заморозков становились мягкими

и очень вкусными. Я не упускал случая и

залазил на дерево, конечно, с разрешения

хозяев, в чём мне, впрочем, никогда не

отказывали. В начале

нового, 1941 года мы были у Тарасовых. В

углу стояла ёлка, на которой висели поблескивающие игрушки и

нитка бумажных флажков. Мне почему-то настолько понравились те

флажки, которые, я знал, продавались в КОГИЗ'е, что я канючил весь

вечер и почти не спал всю ночь, пока рано утром мы не отправились к

открытию магазина и не купили злосчастные флажки. В

КОГИЗ'е продавали много интересных вещей: карандаши, перья, резинки

.... и марки для коллекции в маленьких белых пакетиках

– особый интерес для меня и Венюши. Через некоторое время

после начала войны КОГИЗ исчез, в помещении разместилась типография

районной газеты «Колхозник Алтая». Мать исполняла

обязанности районного цензора; перед каждым выпуском оттиск газеты

приносили к ней, она прочитывала, ставила печать и

расписывалась. Иногда она сама шла в

редакцию и, если я был рядом,

прихватывала и меня. Так однажды вечером я оказался

в бывшем помещении КОГИЗ'а с матерью и секретарём редакции

Еленой Емельяновной Скороваровой (Александровой).

При скудном ламповом освещении я помогал найти какую-то букву

в куче рассыпанного шрифта, чтобы исправить ошибку в наборе.

Две женщины в грязно-зелёных фуфайках крутили ручку печатной машины;

набор с грохотом прикладывался к листу бумаги и оставлял оттиск газеты

с речью товарища Сталина по какому-то торжественному поводу

(7 ноября 1943 года ?). Вечером 6

ноября 1943 года я сидел у Тарасовых. Евдокия

Андреевна собиралась на какую-то вечеринку, и,

когда Алексеевна принесла молоко от нашей коровы, я

попросился остаться ночевать с Валеркой. Когда мы уже улеглись спать в

прохладной комнате, по радио передали, что наши войска

освободили Киев, и возбуждённый и радостный Валерка немедленно

передвинул флажок на карте. *** С Венюшей –

Венедиктом Петровичем Королёвым я познакомился ещё до войны, хотя и не

могу припомнить при каких обстоятельствах. Но определено, о начале

войны я узнал от него: во вторую половину дня 22 июня 1941 года я

возвращался домой и на броде через мелкий проток нашей речки Каменки

встретил Венюшу. -- Война началась. С

немцами, -- сообщил он, прищурившись в отблесках

послеобеденного солнца. Венюша жил почти

напротив нас, в пятистенке Маруси Сазоновой, которая с дочерью Веркой

уехала на какие-то заработки, сдав дом семье Королёвых. Мать Венюши

была детским фельдшером, и я помню как ещё до войны меня водили к ней в

детскую консультацию, в дом, где после войны разместился

радиоузел, на уколы, перед которыми я заранее

ревел. Отец Венюши работал агрономом в заречном колхозе

“Коммунизм”, по работе ему полагалась

лошадь с седлом, которая иногда – напоить или покормить

– попадала в распоряжение Венюши.

Однажды Венюша позвал Генку и меня, и мы повели

лошадь в ближайший к нам ложок – покормить, и, кстати,

покататься, или же наоборот -- покататься и, кстати,

покормить. Мои друзья помогли мне взобраться в

седло и подхлестнули: лошадь пошла рысью, а я вцепился в

седло. Мои друзья были в восторге: -- Галопом, галопом идёт!

-- кричали они. Семья

Королёвых приехала из Ребрихи, по-видимому, со своей мебелью: в комнате

пятистенки Маруси Сазоновой тесно стояли кровать, чёрный

комод, книжный шкаф с сочинениями Мичурина (картинки больших яблок и

груш) и Бальзака (без картинок), письменный стол, из которого Венюша

извлекал удивительные вещи: старые бумажные деньги (керенки и

екатерининки), маленькую колесницу из блестящего желтого металла

(“Из кургана” – сказал Венюша),

микроскоп, который вызвал у меня особый интерес. Нам

захотелось исследовать возможности микроскопа, и мы побежали

на небольшой зелёный островок среди Марусиного огорода. В кустах

крыжовника и смородины мы поймали пчелу, позволили ей ужалить кого-то

из нас и побежали рассматривать жало в микроскоп. Перед нами лежал

гарпун с острыми крючками... Я

приходил к Венюше, когда никого, кроме него, дома

не было. У него было много игрушек и

настольных игр. Из деталей

“Конструктора” мы прокладывали

колею железной дороги через всю кухню. Венюша был старше меня

на два года: он учился во втором классе, а я только собирался

поступать в первый, и Венюша охотно учил меня тому, что знал сам и

охотно демонстрировал, что мог. Венюша заводил

патефон и ставил пластинку “Гигант”: – Слушай.

Поезд едет. Это был

фокстрот “Экспресс”. *** Весной 1941 года мы

втроём, Генчик, Венчик и Вовчик, поднимаемся по

коровьим тропинкам в гору с целью добраться до таинственного Сабашника,

в котором я никогда не бывал. Но с друзьями не страшно. Слева поле, где

выращивают коноплю, справа – ложок, где мы катались

на лошади Венюшиного отца. Коровьи дорожки ведут

нас по склону лога, через ручей

и вот мы в Сабашнике

– зарослях боярышника, собачьей ягоды и шиповника. -- Заяц! -- крикнул Генка и стал

уверять нас, что видел зайца. Венюша сказал, что он видел

половину зайца. Я ничего не видел, но сказал, что видел заячий хвост. И

нам почему-то стало весело ... ***

На снимке тридцатых годов

прошлого века здание начальной школы № 1 в селе Алтайском. Здание стояло за

кинотеатром -- бывшем магазине купца Фурсрва, на высоком берегу реки Каменки.

Река подмывала берег, и со временем школа оказалась на расстоянии нескольких

метров от края берега: здание было обречено и исчезло в военные годы.

Наверное, до войны

топография нашего села сохранялась такой же как и была в

дореволюционные годы. Вдоль села тянулась улица Советская,

сохранявшая признаки старого тракта:

вдоль улицы стояли километровые столбы, с табличками,

указывающими расстояние до нового Чуйского тракта в одну и другую

стороны. Ещё одной очень длинной улицей

была Подгорная, которая тянулась от техникума

(часть Подгорной была потом именована улицей К.

Маркса) параллельно Советской улице и заканчивалась далеко за

Ветучастком. В центральной части села

стояло несколько добротных двухэтажных домов: в одном из них

располагалась почта, в других -- поликлиника, военкомат,

милиция, дом колхозника... В довоенные годы были

построены Дом Советов с балконом для выступлений, перед

которым была большая площадь, поросшая

лебедой, и Белая школа, где я учился в течение десяти лет. Мы

жили в очень удобном месте, в центральной части

села, на улице Подгорной, откуда очень быстро можно было дойти на

базар, к магазинам, к кинотеатру и к школе. Зимой можно было

пройти по огородам, но летом, чтобы попасть, например, на

речку, мы должны были бежать по пыльным переулкам. В одном из

переулков мы пробегали мимо кузницы, которая имела

станок для ковки лошадей: стояли четыре массивных

столба с приспособлениями для крепления лошадиных

ног; эта кузница была недалеко от милицейского

двора, бывшего, наверное, ранее постоялым

двором. В нашей окрестности были еще две кузницы;

одна из них принадлежала колхозу «Новый мир» и

использовалась для мелкого ремонта сельхозтехники, а другая, на улице

Горной, занималась ремонтом «бытовой техники» --

чинили вёдра, кастрюли и другую кухонную утварь. Я мог по

памяти воспроизвести все дома на нашей улице Подгорной: по направлению

к базару на нашей стороне жили Тарские, Крымские, .. . Чуть далее --

Хмельневские, у которых вместо огорода был яблоневый

сад. В нашей окрестности жили два единоличника; их

дворы заметно выделялись среди остальных своей

обустроеностью. Единоличники держали

лошадей, стояли надворные постройки,

усадьбы были обнесены изгородью. *** Перед

моим поступлением

в школу отец принес мне кучу журналов

«Чиж» за предвоенные годы,

которые послужили мне первым чтением. В некоторых из номеров

были рассказы об испанской войне и испанских детях, которые прибыли в

Советский Союз ещё в 1937 году. Я рассматривал

их и удивлялся, как могли эти

журналы сохраниться с таких незапамятных времён. Потом я перешел к

чтению довоенных номеров журналов

«Затейник», «Дружные ребята»

, «Пионер»,

«Костер», которые сохранились у

нас дома. По юбилейному номеру

«Костра» (1937) я познакомился с Пушкиным

и горько сожалел о его нелепой гибели.

Издание всех перечисленных журналов прекратилось с началом

войны, и было такое впечатление, что до войны был

совсем другой мир, с кострами в пионерских лагерях, с

«Артеком», который был далеко, далеко и существовал

как миф, но всё же существовал. Я не подозревал

тогда, что остатки Артека находились совсем рядом,

в Белокурихе, и не знал, что там же в годы войны жил писатель

Константин Паустовский, оставивший свои алтайские впечатления в романе

"Дым отечества". *** С началом войны всё

изменилось. Черная тарелка репродуктора оживала утром

на десять минут, чтобы голосом Левитана сообщить сводку

«От советского информбюро». Многие вещи

приобрели иной смысл и новую жизнь. Пустые консервные банки, от которых

до войны не знали как избавиться и закидывали под печку, приобрели

ценность. Умелец-учитель Палкин делал из баночной жести миниатюрные

головки для керосиновых ламп, во всех деталях похожие

на настоящие головки семилинейных или

десятилинейных ламп, которые теперь, с началом войны пожирали

непозволительное количество керосина. В обмен на опустошенные

банки отец принес две маленькие головки, вставил фитиль и

собрал лампу, при свете которой мне доводилось готовить уроки

в течение долгих зим военного времени. В доме поставили железную печку,

на которой мы с сестрой жарили семечки. Летом появился

таганок, который помогал экономить дрова; позже в саду соорудили

маленькую печурку, на которой готовили пищу. Мать принесла

две тоненькие брошюрки о том, как разводить кроликов и кур; до кроликов

дело не дошло, несмотря на мои настояния, но вскоре у нас появились

пушистые инкубаторские цыплята. С тех пор куры бегали у нас по двору, и

отец время от времени рубил головы петухам на чурке, где кололи дрова.

Безголовый петух хлопал крыльями и прыгал по двору, пока не истекал

кровью. Отцу пришлось

заготавливать сено для нашей коровы: он косил траву и ночевал

на покосе; семья носила ему еду. Однажды

сестра Роза взяла меня с собой, мы перебрели нашу речку Каменку

и по колеям, прятавшимися под

широкими листьями подорожника, пошагали вверх по горе, в

сторону Сарасы. Среди высоких зарослей травы мы нашли шалаш,

у которого нас ждал отец. Было тихо, на

зеленом покрытии шалаша блестело лезвие литовки, а

мы смотрели как отец ест принесённую нами еду. На обратном пути нас

застала гроза. Быстрый летний дождь промыл толстые листья подорожника,

оставив мелкие лужи на колеях, по которым

было приятно теперь шлёпать босыми

ногами, ощущая тёплую грязь между пальцами ног ... Дрова также были

постоянной нашей заботой. До войны дрова привозили пиленные и колотые;

я помню, как в наш двор заехала машина и

оставила огромную кучу швырка, на которую я попытался взкарабкаться. В

военное время дрова, если и привозили, то

двухметровыми бревёшками. Как-то отец получил в

распоряжение лошадь с санями и,

вооружившись топором, уехал в сторону

Лесхоза. Вечером он вернулся с возом свежесрубленных,

звенящих от мороза берёзовых двухметровок. Я всегда помогал

пилить дрова: берёзовую бревёшку укладывали на козлы и

распиливали на короткие чурки... *** Праздник

физкультурника 20 июля 1941 года устроили

на большой поляне между кладбищем и бывшей церковью, которую

все называли польской. Это место было недалеко от нас: по

Подгорной улице, через Чёрный Ключ мы с Венюшей быстро добрались

туда и встретили Алика Лобанова, с

которым Венюша учился в одном классе. Я не помню, как это получилось,

но нам вручили карточки участников и отправили

бежать на один километр. Мои приятели были старше

меня: я отстал от них, а, когда прибежал к финишу,

остановился, глядя на стоявших там людей. -- Быстрей, быстрей бросай!

– закричала тётя-организатор, припрыгивая и помахивая руками.

Я кинул карточку в стоявший среди травы ящик, а лысоватый

дядя-организатор сказал важно, глядя на секундомер: -- Три минуты. Я подумал, что это не так уж и

плохо. Если один километр я пробегаю за три минуты, то десять

километров я пробегу за тридцать минут, то есть за полчаса. Отец Алика был первым секретарём

райкома. Венюша дружил с Аликом, и мы

бывали у него в его комнате в большом крестовом

доме, недалеко от базара. У него было много игрушек и книг, во

дворе валялся даже педальный автомобиль.

Как-то мы втроём отправились в техникумовский сад за

яблоками, где были замечены сторожем; мои друзья исчезли, а я

замешкался и мне пришлось выслушивать нравоучения. Как

Венюшин друг я попал на новогоднюю ёлку к Алику. Собралось около

двадцати ребят -- Аликовы однокласники.

Мы развлекались около ёлки в комнате, где

стоял диван -- предмет роскоши в селе, а потом

Аликова мама и ещё какие-то тёти кормили нас пельменями в

кухне при свете керосиновой лампы. Остальные комнаты были темны. В

доме было проведено электричество, висели голые лампочки, но

не светились; сырзавод не всегда давал ток. У Алика был старший брат

Юрий, который учился с моей сестрой Розой. Как-то она возмущенно

рассказывала своей подруге: -- Представляешь, заходит Лобанов

в класс и говорит: «Здравствуйте все, кроме

Афанасьевой!» Наверное, Юрий был неравнодушен к

этой Афанасьевой. *** Однажды Венюша сказал: --Приходи завтра. Будем

смотреть солнечное затмение. Я выбрал небольшое

прямоугольное стекло и в бане покрыл его ровным слоем жирной

керосиновой копоти. Назавтра, тёплым и солнечным утром, в

предвкушении интересного события, я бежал к Венюше,

осторожно держа закопчённое стекло, но, увы! -- на

покосившейся двери в сени Марусиной пятистенки висел

замок. Я расстроился совсем, когда заметил,

что часть копоти на моем стекле исчезла при каком-то моём

неосторожном движении. Я не знал что делать и готов был расплакаться...

Наверное, прошло какое-то время, прежде чем я заметил наших

соседей Тарских, которые стояли на улице, вблизи

высоких тальников своего сада, и через

закопчённые осколки бутылок смотрели на солнце. На Алтае это было

частичное солнечное затмение 21 сентября 1941 года ... ***

Алтайская средняя школа,

называемая Белой школой

Я учился в одной и той

же школе, в одном и том же здании – Белой школе -- с первого

по десятый класс. Вступление на путь учёбы не было

торжественным: сумрачным утром 1 сентября 1941 года сестра Роза

отправилась в школу в восьмой класс и прихватила

меня. На первом этаже мы остановились перед дверью, на которой висел

голубой ромбик “1а”. Сестра приоткрыла

дверь и подтолкнула меня. Учительница Мария

Никифоровна Храпко встретила меня и посадила за парту рядом с девочкой,

которую звали Зоя Капустина. Впереди нас сидела

девочка Маша, которая стала получать отличные оценки за то, что

вырисовывала прямые палочки и ровные кружочки; у меня палочки

получались кривые. Мы двигались со скоростью одна буква в

день, и очень скоро это занятие мне надоело. На букве

“М” я забастовал и не пошел в школу, но забастовка

была жестоко подавлена моей матерью: на следующий день я снова был в

школе и вырисовывал букву “Н”. Вскоре в наш класс

пришла вожатая – Сталина (ударение на и) Казакова из старшего

класса, и мы все стали октябрятами, а

меня назначили даже звеньевым. Однажды после сбора отряда

Клава Парамонова и я увязались за вожатой; мы попали в её дом

– кухня и две комнаты, расположенные необычно: одна за

другой. Вначале мы погрелись около печки (дело было зимой), затем

принялись за развлечения, и, в конце концов,

Сталина (ударение на и) научила нас играть в “Морской

бой”, чем мы и занимались, пока не были отправлены по домам. У меня

осталось такое впечатление, что следующий раз я встретил

Клаву через несколько лет на новогодней вечерней

ёлке в “Муравейнике”. Василий

Степанович Ершов был, конечно, Дедом

Морозом, но он был уже стар, и директором

детдома теперь была мать другой моей соклассницы – Эли

Устиновой. После детской части праздника нас втроем

– Клаву, Элю и меня отправили в новоотстроенный директорский

дом дожидаться окончания взрослой части праздника. Эля была хозяйкой и

похихикивала, заговорщистки показывая Клаве какие-то страницы

из “Тихого Дона”... Я

слышал, что бедная девочка Клава повредила ногу, и не знаю ,

как сложилась её судьба дальше. *** Одним из моих первых

школьных приятелей стал Наир (Юрка) Валентей. -- Могу ли я сойти с ума?

– спрашивал Юрка в классе и, когда никто не давал

определенного ответа, сходил с бумажки, где было написано

«УМ». -- Может ли копейка плавать? --

спросил Юрка, когда мы проходили около ручья по дороге к его дому. Я

выразил сомнение, но он достал копейку, потёр её в своих волосах и

осторожно опустил на воду. Копейка держалась на воде. В стране

развернулось Тимуровское движение помощи семьям

фронтовиков, и мой приятель Наир Валентей сказал мне, что мы

должны идти к нему пилить дрова, потому что его отец на

фронте. Наир оставался с матерью и ещё меньшим братом

– часть работ по хозяйству перепадала на

Наира. Я почувствовал, что он прав, и вот в какой-то весенний

день 1943 или 45 года мы пилим и колем дрова у него во дворе.

Вокруг лежит снег, но день солнечный и тёплый, мы

скинули верхнюю одежду: нам жарко от работы... Потом Юрка исчез и вновь

появился в восьмом классе с корсетом под пиджаком. В годы, когда я его

не видел, он был на лечении в Томске: у него было что-то не в

порядке с позвоночником. Мы по-прежнему учились в одном классе: однажды

на уроке истории отец, рассказывая нам что-то о гражданской войне, упомянул,

что он видел Чапаева, и Юрка вытаращил глаза: -- Вы? Видели Чапаева? Для нашего поколения Чапаев был

легендой. Мы с Юркой оставались приятелями и окончили школу

вместе. *** Зимой 1941-42 годов из

Монголии в Бийск прошел караван верблюдов с одеждой для

Красной Армии.[3] Катунь в нижнем течении

была подо льдом, и караван верблюдов двигался по кратчайшему пути, по

старому Чуйскому тракту. В Алтайском караван ночевал на большом

милицейском дворе, который, по-видимому, в прежние годы был постоялым

двором для путешественников, и мы с Венюшей побежали смотреть

верблюдов, которых никогда не видели. Караван уже

отправился в последний переход; на конюшне

оставался больной верблюд, который презрительно

посмотрел на нас ... День был солнечный и

тёплый: приближалась весна, и мы с Венюшей побрели по Советской улице,

издавая какие-то звуки из губных гармошек, которые

неожиданно появились в продаже в ещё работающем

тогда КОГИЗе. *** Весной наша

компания: Генчик, Венчик и Вовчик собиралась для

игр на поляне между высокими тальниками в нашем

саду. В затенённых местах ещё лежал снег, но на солнце было

тепло, мы сбрасывали верхнюю одежду и резвились. Для какой-то игры

нужно было придумать для себя прозвище и

Венюша продемонстрировал свою начитанность: -- Я буду

Миклухо-Маклай. Мне послышалось

Метлуха-Метла и я радостно прокричал это несколько раз, но Венюша

снисходительно поправил: -- Не Метлуха-Метла, а

Миклухо-Маклай. Это -- великий путешественник. Венюша был старше меня на два года

и знал многое: он пояснял, что надо говорить

«дерево», а не «лесина». А на

вопрос «Что будешь делать?» не

повторять «Не знаю, не знаю», а

отвечать «Нужно подумать». Это так и

осталось со мной. Я не потерял дружбу с

Венюшей, когда семья Королёвых, уже после смерти Венюшиного

отца, переехала за речку, наверное, в 1942

году. Однажды после уроков мы долго бегали по разрушенному

зданию старой школы за кинотеатром и расставались

уже в сумерках на льду нашей замерзшей речки. Я стал

уговаривать Венюшу пойти к нам играть. Венюша колебался, но

он был старше и разумнее: было уже поздно. -- Я пойду, если ты отгадаешь

загадку, – сказал он. -- Представь две

книги, в каждой из которых сто страниц, стоят

рядом. Червяк прогрыз книги от первой страницы

первого тома до последней страницы второго тома. Сколько страниц

прогрыз червяк? Я знал загадку и догадывался, что

на любой мой ответ Венюша скажет, что это неверно, и без

долгого обсуждения отправился домой. *** В первую военную весну

(1942 год) было принято решение: все приусадебные участки служащих в

селе уменьшить до пятнадцати соток, а излишки передать в

общественное пользование, то есть колхозам. У нас было больше, я

помогал отцу переносить забор на новую межу, моя обязанность

была перетаскивать доски, вытаскивать и выпрямлять гвозди. В

наш бывший огород приехал трактор, вспахал землю, затем пришли

колхозницы ”Нового мира“ и воткнули капустную

рассаду. Больше здесь никто никогда не появлялся; огород зарос

сорняками, капуста не выросла, и через год или два мы вернулись

на старый участок. *** Время от времени нас

отправляли на общественно полезные работы. В школьные

годы мы собирали кукурузу, пропалывали поля, дёргали

коноплю, садили лес, заготавливали стародубку и

ягоды шиповника . . . Первое общественное

поручение ещё в первом классе мы получили от мамы Витьки

Мосина, которая работала в райкоме. Группу школьников пригласили

в Дом Советов и отправили разнести записки

председателям колхозов. Мы с Витькой выбрали «Новый

мир», контора которого находилась на

Подгорной, недалеко от нас. Обширный двор

окружали амбары, свезённые с единоличных хозяйств, отдельно

стояла контора, где мы с Витькой нашли председателя и вручили ему

записку . . . Следующей осенью в

похожем дворе колхоза им. Мичурина наш второй класс подрабатывал зерно:

мы с Юркой Валентеем вдвоём крутили ручку веялки.

За работу все ребята получили на обед по куску

чёрного хлеба с медом. Юрка сказал, что он мёд не ест и

сбегал домой (он жил недалеко от колхозного двора) за стаканом для

мёда. Я попросил его, чтобы для меня тоже захватил

стакан, и принёс мёд домой похвастаться. *** Во втором классе

я сидел за партой вместе с мальчиком по фамилии Смирнов,

который жил с мамой и папой на территории мясокомбината –

однажды я был у них гостем и ел гречневую кашу с молоком. Зимой в

школе было холодно, мы сидели в верхней одежде и делали

упражнения по грамматике. Мой бойкий сосед быстренько расставил

ударения прямо в книжке, что категорически воспрещалось делать, и

возразил на мои протесты: -- Скажем, что так и было, -- и

пошёл показывать Марии Никифоровне. -- Нет, нет, неправильно,

– сказала она по поводу ударений. На перемене мы вышли на сумрачную

улицу, снежинки планировали в воздухе, пушистые

белые хлопья висели на голых ветках

клёнов. Мы потрясли дерево, добавили снега на

шапки и в заснеженном виде отправились в класс, но

немедленно были выдворены Марией Никифоровной обратно –

отряхнуться ... Мария Никифоровна Храпко учила

меня с первого по четвертый класс. Она жила со своей мамой в

комнате в одном из плотно заселенных домов, которые стояли на

милицейском дворе; наверное, раньше это был постоялый двор. К 1942 году в

селе появились эвакуированные: в нашем классе стала

учиться девочка из Ленинграда -- Нелли Павлова. Я

встретился с ней на уроке физкультуры. Мы шли по бревну, с разных

сторон и должны были разойтись через нехитрый маневр, на

мгновение прижавшись друг к другу.... *** Однажды летом мы

– Генчик, Венчик и Вовчик увидели, как

появился самолёт, он покружил над нашим

дремавшим селом и стал бросать листовки на

безлюдную базарную площадь. Событие было экстраординарное,

последний раз самолёт прилетал зимой, чтобы увести в Барнаул

Витьку Куницына, у которого был нарыв в горле. Мы побежали к базару

кратчайшей дорогой, через заросшие

лебедой огороды, узнать в чем дело. -- Наверное, Гитлера убили

– было мое предположение. Когда мы добежали до базара,

листовок уже не было: бумага во время войны ценилась. Позже я узнал,

что листовки не содержали ничего интересного –

по-видимому, это было плановое мероприятие. *** Однажды Алексеевна

вернулась из огорода взволнованная: -- Ох, Вовка, я, наверное, скоро

умру. Мне кукушка в затылок два раза прокуковала. Как умереть моей

сестре, прилетела к нам птица и в окно два раза прокричала. Верная

примета: если кукушка в левое ухо накукует, то год ходить виноватому;

если в правое, то год ходить правым. А если в затылок ... Кукушки

прилетали часто, прятались где-то в высоких тальниках и

куковали, и каждый раз мы их спрашивали:

«Кукушка, кукушка, сколько мне лет жить?»

А я старался повернуться к ответу правым ухом. Несмотря на примету,

Алексеевна жила ещё долго, она умерла через тридцать лет, в 1974 году. *** У нас в доме не было

оружия; согласно сохранившейся справке, свой револьвер

системы "наган" отец сдал в НКВД еще в 1936 году вместе с патронами, но

всё же в кладовке я обнаружил круглую жестянную коробочку с увесистыми пулями и

небольшим количеством пороха. Сообщения с фронтов подогревали

наш интерес к оружию. Валерка Тарасов наладил

духовое ружьё, нарисовал мишени и мы соревновались с ним у него

дома. Потом он пытался восстановить и приспособить для

малокалиберных патронов какой-то револьвер с отсутствующим барабаном,

но неудачно: револьвер не работал. В селе были

распространенны поджиги и малокалиберные винтовки -- малопульки. Ходили

какие-то разговоры, что сын председателя райисполкома

Саморукова застрелил какую-то девушку из малопульки. У нас и

у отца Витьки Скотникова также дома

появились малопульки с патронами. Однажды Витька

притащил свою винтовку с одним патроном к Генке,

когда Генкиной бабушки не было дома. Мы долго

выбирали достойную цель, но не могли ни на чём

остановиться. Напряжение нарастало. Наконец, Генка спустил

курок, приставив дуло к половице, и в полу появилась дырка. *** Вовка Мельников жил в маленьком пятистенном доме, который Мельниковы купили у Вётошевых. Дом покосился, пол в комнате был наклонен к югу. Вовка приглашал меня к себе и показывал свои богатства. Вовкин отец вернулся с фронта и привёз электрический фонарик, что представляло особую ценность на наших тёмных улицах, а к фонарику большой блок залитых варом батареек, от которого Вовка отковыривал по три штуки по мере надобности и вставлял внутрь фонаря. У него я впервые увидел компас: стрелка непременно показывала на север, и я был удивлён, я не знал о магнитном поле Земли. Мельниковы продали

дом Скотниковым, а сами уехали куда-то из Алтайского, зимой

на нескольких подводах. Скотниковы до этого жили в соседнем

комхозовском доме, почти напротив Генкиного двора.

Этот дом часто менял своих обитателей: задолго до Скотниковых там

жила семья Ворониных с четырьмя сыновьями: Левкой,

Колькой, Вовкой и Генкой. Левка был старший и учился с моей

сестрой Розой, а Вовка и Генка были младше меня. Потом в дом переехал

новый начальник сельхоззаготовок с весёлым братом Ленькой, к

которому я как-то привязался, и однажды

он взял меня с собой, когда отправился накосить травы. Что за

удовольствие ехать на куче зелёной травы! Уже после них в

доме поселились Скотниковы и покупали теперь покосившийся

дом Мельниковых с намерением перестроить его. *** В третьем классе у меня

появились какие-то трудности с арифметикой. Однажды я не мог решить

задачу, и, хоть и приставал несколько раз к отцу, каждый раз

он определённо говорил: “Решай сам.” В

конце концов, я решил задачу и, по-видимому, понял какой-то

принцип. Трудности исчезли, и в конце года мы вместе с

Витькой Куницыным, с которым я сидел за одной партой,

демонстрировали Марии Никифоровне как бойко мы решаем задачи.

*** Накануне Нового Года в

школе устраивали костюмированный бал с призом за лучший костюм. В

костюмах вход был свободный, и вот 31 декабря 1943 (44) года мы с

Генкой Баженовым у него дома думаем, что сделать, чтобы попасть в

школу. Я сказал, что знаю, как сделать маску из папье-маше, я прочитал

об этом в довоенном “Затейнике”. Генка принес тыкву

и стал создавать фантастическую форму с помощью глины,

которую он нашел в ведре под кухонной лавкой. Мы развели

клейстер и лепили клейкие, мокрые бумажки на замазанную

глиной тыкву, пока не поняли, что у нас

нет времени закончить нашу работу: маска не успевала

просохнуть... В школу мы все-таки

попали, заглянули в слабо освещенный зал с разлапистой елью

посредине, где в разноцветных масках скучно

танцевали претенденты на обещанный приз, и сидели в

тёмном, холодном, заваленном верхней одеждой классе, пока не

появился некто в совершенно невероятном наряде: в

живописных лохмотьях, с костылём и сумой –- нищий, согбенный,

охающий и кряхтящий, -- несомненно, самый оригинальный костюм

бала... Появился директор и, оценив неуместную оригинальность

костюма, посоветовал ему (и нам с Генкой, кстати) идти домой.

*** Наверное, ещё при

основании Алтайскому техникуму была выделена большая

территория, на котором разместилось футбольное поле, а вдоль

улицы Советской поставили добротные дома,

используемые как общежития для студентов. Во время

войны два дома с краю были огорожены аккуратным тыном

– здесь размещалась военная часть -- Кондепо,

задачей которой было заготовка сена для войсковых

лошадей. К тыловым воинам приехало передвижное

кино, на краю техникумовского футбольного поля вкопали два

столба, прибили несколько досок, на которых укрепили полотно.

Мы сидели перед экраном на земле и ожидали, когда стемнеет и

застрекочет кинопередвижка, уже установленная в

проёме задней двери темно-зелёного фургона. Нам

привезли новые фильмы: «Она сражалась за

родину» и «В шесть часов вечера после

войны». *** В октябре 1943 года моя

мать была вынуждена перейти на работу в райком ВКП(б) в качестве

заведующей парткабинетом. Работа была связана с поездками по району и

матери обещали давать лошадь из райкомовской конюшни. Я радовался

предстоящему общению с лошадью, но после первой поездки мать сказала,

что ей не нужна никакая лошадь, лучше пешком будет ходить. И она ходила

пешком как одна из уполномоченных райкома по хлебозаготовкам,

выколачивая из колхозов всё, что они производили.

«Всё -- для фронта, всё – для победы!»

Она возвращалась усталая, промерзшая, залазила на печку, наслаждаясь

теплом и скромным уютом. Соскучившись, я вертелся на

приступке и что-то рассказывал... Единственное благо, которое

мы от этого имели – прикрепление к

«закрытому» магазину для районной

номенклатуры, где иногда распределяли что-нибудь недоступное в обычных

открытых магазинах. *** ... Однажды дым не пошел в трубу,

и начал заполнять комнату. Я проснулся с ужасной головной

болью: о школе нечего было и думать. Я выбрался из дома,

опустился ничком на кόзлы, на которых мы с отцом обычно пилили дрова,

и, медленно оживая с каждым вздохом прохладного

воздуха, следил, как под лучами весеннего солнца вытаивали

из-подо льда жёлтые щепочки. К обеду я поднялся, к

вечеру вычистили трубу и ... *** В военные зимы выпадало много

снега; во дворе громоздились большие сугробы: калитку

заваливало снегом, и мы ходили прямо через забор. В

послеобеденное время, прихватывая ранние зимние

сумерки, окрестные ребята собирались кататься на

санках: или на Устиновой горке, или у стрельбища, на задах Генкиного

огорода. После снегопадов я пролагал лыжню по

сугробам вокруг нашего огорода; мне нравилось бегать по

кругу. Зимний день короток, быстро темнело, и я возвращался в сумерках.

Около наших сеней я увидел, что сугроб начал подниматься. Во мне что-то

перевернулось, я бросил лыжи и вбежал в дом сам не свой: -- Там кто-то под сугробом

шевелится! Алексеевна ударила меня по лицу,

чего никогда не делала, и я подумал, что попал на тот свет, где всё так

и не так ... Но удар вернул меня в себя. Желая уверить меня в

обыденности, Алексеевна вышла на улицу и сказала,

что нигде никого нет. После этого случая

я боялся выходить на тёмную улицу, и,

чтобы излечить меня от оставшегося страха, Алексеевна с

согласия родителей, направила меня к своей знакомой. Несколько недель я

регулярно приходил к ней и сидел на табуретке, а

ворожея лила расплавленный воск в холодную воду над моей головой и

что-то бормотала. Однажды она показала мне восковую фигуру, заметив, -- Какой-то треугольник отлился ... *** С Витей Т. я

познакомился при особых обстоятельствах. Наша корова почему-то не

смогла пойти в стадо, и меня отправили c

ней в поле -- покормить. Мы расположились на берегу ручья, корова

прогуливалась меж кучек свежей земли,

выброшенной кротами, и щипала траву, а я

сидел без дела и размышлял, чем бы заняться, пока не заметил

корову с мальчиком, который, как выяснилось, оказался в точно

таком же положении, что и я. Коров мы оставили на длинных

веревках гулять по высокому берегу, а сами

спустились к ручью, где над пятном черной грязи

белыми крыльями махали бабочки-капустницы, и приступили к

строительству запруды. Подходящего для плотины материала было мало, но

нам удалось поднять воду почти до пояса и

искупаться в тот жаркий летний день. *** Началось с того, что

Анна Семёновна Ковалёва, заведовавшая тогда библиотекой парткабинета,

подарила мне коробочку с куском перфорированной ленты, которая

обворожительно пахла эфиром. На ленте были маленькие

картинки, которые можно было рассматривать через увеличительное

стекло. Затем я получил другой диафильм в обмен на чёрного

котёнка и выпросил ещё. Я показывал ленты друзьям – Генчику и

Венчику, но ... В учебнике физики я видел схему диапроектора: несколько

увеличительных стёкол, тубусы и электрическая лампа. У меня было

маленькое увеличительное стекло, ещё одно побольше я попросил у своего

приятеля Вити, мать которого была прокурором района; электричества у

нас не было, но решение было найдено: осколок зеркала отражал солнечный

луч прямо на плёнку. Я подобрал наилучшую комбинацию двух

увеличительных стёкол, и вот в Генкиной бане мои терпеливые

зрители -- Генчик и Венчик – смотрят профили немецких и

советских самолётов, подвиги Суворова, Кутузова и Котовского и что-то

ещё, чего я уже не помню. Время от времени я выскакиваю из бани, чтобы

подправить зеркало... Дальнейшее развитие не удалось: Витя

уехал с матерью в Барнаул и забрал своё стекло. Другое,

которое я взял у сына новой жены Парамонова, было хуже. Уехал Генка и

мы лишились Генкиной бани. В своей бане я экспериментировал с

керосиновой лампой, но было хуже, хотя ещё в 1945 или 1946 году я

готовил своё «кино» для показа Розе с её подругой,

но они не собирались смотреть, а обманули меня, чтобы в моё отсутствие

вытащить деньги из банки, где я накопил много мелочи. *** Ко мне попадало много

книжек с описанием того, как делать авиамодели, как сделать модель

железной дороги, модель паровой машины, ... Я воспринимал каждую книжку

как руководство к действию, но мои возможности были ограничены: не было

ни материалов, ни инструментов. Венюша

поощрял мои конструкторские увлечения: он принёс мне позаимствованные у

своего приятеля Радика книжки Бунимовича о том, как сделать телескоп и

как сделать кинопроектор. Следуя книжным

рекомендациям, из газет я скатал тубус, нашёл очковую

линзу с большим фокусным расстоянием для объектива,

и после некоторых неудачных попыток подобрать окуляр,

попросил у Венюши окуляр от микроскопа. Телескоп был готов;

были видны перевернутые силуэты деревьев на вершине Проходной горы, на

Луне были видны горы... *** В дождь мы расставляли вёдра и

тазы по всему дому. Вода капала с потолка и

наполняла подставленную посуду. На вышке также стояли старые чашки, в

которые собиралась вода. Однажды в грозовой ливень мы сидели

дома, блеснул яркий свет и одновременно, без какой-либо

задержки, раздался треск необыкновенной силы. Я испугался,

закричал и бросился к Розе. После грозы я побежал в наш сад и понял,

что молния попала в радиопровода, которые лежали на

крыше нашего дома: провода оказались расплавленными

во многих местах. *** К концу войны жизнь начинала

упорядочиваться. Радио работало уже не десять минут, как в

начале войны, а три часа утром и весь вечер: мне нравилось

слушать литературно-музыкальные композиции:

«Василий Тёркин» и «Страна

Муравия». В самом конце войны стали приходить посылки из

Германии с необычными трофейными вещами. Поступали подарки из

Америки: кое-что досталось и нам: я помню разговоры о

какой-то одежде и о том, что следует с ней делать, и чай в

красной коробочке с черными латинскими буквами, возможно, это был

первый настоящий чай после длительного перерыва. *** В апреле 1945 года, перед

окончанием четвёртого класса я заболел, анализ показал:

брюшной тиф. Я стоял со своей мамой среди тающего снега и

светлых весенних луж изоляторского двора, рядом с нашим

домом и слушал как какая-то тётя говорила маме о

необходимости поместить меня в изолятор. Мать

позволила мне взять для чтения только что полученный отрывной

календарь на 1945 год с портретом Сталина на плотной обложке и оставила

в просторной комнате изолятора, где от приступов малярии страдала

молодая женщина. Мне давали какие-то порошки.

Вечерами солнце заглядывало в комнату, освещая половицы пола,

но через день или два я заметил, что пол становится

наклонным, кровать опасно накренивается, и я

вынужден был за что-то держаться, чтобы не

свалиться.... Я очнулся уже в другой комнате больницы, с

окнами на север, мать была рядом со мной, в окне появился отец и

сказал, что война закончилась ... Через несколько дней мать на руках

унесла меня домой, и я переживал по дороге, что кто-нибудь из моих

приятелей может увидеть меня в таком положении, но в нашем переулке

было пустынно. Я оказался в знакомой до мельчайших деталей комнате

и со странным чувством обновления открыл

тетрадь с моими марками... Мне рассказали, что я

был без сознания три или четыре недели, температура была за

сорок и каждый день ожидали, что я могу умереть. Я галлюцинировал и

бормотал о своих видениях: я видел уток на озере и

просил утиного супа; мне приносили куриный бульон.

Я видел поле, покрытое мёртвыми

солдатами, и восклицал: -- Трупов, трупов-то сколько! Но

нашего Володьки нет. Мама, по её словам,

поверила тогда, что её племянник Володя Серков,

который был на фронте, останется

жив, что так и случилось. Меня лечила эвакуированная из

Ленинграда врач Гуревич, но набор лекарств был очень ограничен:

стрептоцид и камфара. Камфару отец выпрашивал, где

только мог, и ещё долгое время у нас в доме хранились несколько

оставшихся ампул. Мать работала в райкоме,

и говорила, что очень благодарна секретарю райкома Парамонову,

который разрешил матери быть со мной столько, сколько

необходимо. Через месяц я уже мог ходить и

радовался приезду сестры Розы, которая окончила

первый курс университета и привезла чемодан удивительных алма-атинских

яблок. Осенью я пошёл в школу, в пятый класс меня перевели без

экзаменов, но, наверное, я был слаб и часто болел,

и мать решила оставить меня дома. Я стал читать книги,

которые находил дома: Пушкин, Маяковский, Шекспир,

. .... Я познакомился с миром древних греков по книге: «Что

рассказывали древние греки о своих богах и героях».

Отец принес учебник немецкого языка для 3 – 4 классов,

который я освоил от корки до корки. *** По нашему переулку пробежали

весенние ручьи и растеклись по милицейским огородам. Сквозь

слои высохшего мусора пробились первые травинки, зазеленели деревья. Шестого мая 1946 года под вечер

начал накрапывать дождь, потом хлопьями повалил снег:

возвращалась зима. Меня потянуло на

улицу: весёлый весенний пейзаж превратился в сумрачный:

только что бывшие зелёными деревья стояли под снегом совершенно

белыми. Мокрый снег валил, прилипал к

листьям, и ветки начинали с треском

рушиться на землю. Старая берёза в Витькином саду дрогнула

под тяжестью снега и легла вдоль нашего переулка.

Утром следующего дня солнце осветило картину: поверженные

ветви деревьев с ярко зелеными листьями

торчали из-под снега. Я увидел Витьку Скотникова и

сказал ему без всякого умысла: -- Вчера я видел, как падала ваша

берёза. Но Витька почему-то мне не

поверил, чему я очень удивился. Снег быстро растаял, и весна

вернулась со всем своим очарованием: с маленькими

клейкими листочками тальников, желтыми одуванчиками в зелёной

траве, белым цветением черёмухи, щебетанием птиц и

жужжанием пчёл .... Всё свидетельствовало о

какой-то благодатной гармонии, которую хотелось сохранить при себе.

Зачем? Как лекарство? *** Во время войны у нас

установилось полунатуральное хозяйство, которое продолжалось

и в послевоенные годы. Семья держала корову, которая давала молоко и

телилась каждый год ранней весной. За этим событием следили,

отец приносил мокрого телёнка на кухню, где он жил

некоторое время на подстилке из сена, питаясь молозивом из ведра.

Бычков выкармливали на мясо и кожу.

Приходил Василий Константинович и кастрировал бычка, выбрасывая собакам

лишнее. Осенью, когда становилось морозно, Василий

Константинович резал отъевшегося в Лежаново полуторагодовалого бычка, и

туша замерзала в предбаннике. Зимой мы с отцом большой пилой

распиливали тушу, мясные опилки слизывала наша собака, а отец

топором рубил куски мяса на более мелкие кусочки. Приходил

Иван Трифонович, державший до революции кожевенный завод, и

дубил кожу, которая шла на пошив сапог и ремонт обуви. На базаре была

сапожная мастерская, но приходить нужно было со своей кожей. Там же

была пошивочная мастерская, где мы заказывали пошив рубашек и костюмов

из материала, который, как и многое другое, нужно было где-то

доставать. В саду росли

малина и смородина, в огороде и в поле выращивали картофель и все

необходимые овощи. Из ягод варили варенье, были идеально отработаны

способы засолки огурцов, помидор и арбузов на зиму. Коровий

навоз шёл на огород, мы таскали его на самодельных носилках; отец меня

щадил, накладывал понемногу и приговаривал: -- Ну, вот ещё десять носилок и

закончим. Наш хлеб начинался с

покупки зерна. Мы везли его на мельницу, я помню мою

поездку на инвалидку, где была устроена водяная мельница. Я

заворожено следил за тонкой струйкой муки, которая

сыпалась в распахнутый мешок ... Алексеевна соблюдала все

религиозные праздники: к Пасхе готовилась, как к

торжественному событию: ставила сдобное тесто, красила яйца,

... Погода обычно была тёплой и солнечной, ребятишки качались

на качелях..... В одну из пасх Алексеевна вернулась

с улицы и возбуждённо воскликнула: -- Вовка, крест на небе! Я вышел и увидел на восходе три

креста. Религиозные представления

присутствовали в нашем детском сознании как нечто

таинственное и опасное. Говорили, что бабушка Крымская (наша

соседка по Подгорной) читала, читала Библию и сошла с ума. *** Берта Кузнецова жила поблизости,

на Подгорной улице, вначале в доме, где раньше размещалась библиотека,

а затем, когда её отец стал прокурором, в крестовом

«прокурорском» доме. Задки большой

«прокурорской» усадьбы часто были местом

наших детских сборищ: весной на прокурорской

конюшне устраивались весёлые качели, летом мы играли в прятки

в зарослях тополей и черёмухи, осенью

резвились в огромных кучах опавших пожелтевших

лисьтьев. Я не помню всех, кто там бывал, но Берта и её

сестра Сталина (ударение на и) принимали непременное участие в этих

играх. Однажды Сталина спрыгнула с дерева и ржавой железкой поранила

ногу. Началось заражение и Сталину поместили в больничную палату, в

деревянное здание, что было окружено тополями, недалеко от

нас по той же Подгорной улице. Нам говорили, что Сталина умирает, и мы

знали, что Сталина знает, что она умирает, и плачет ... *** Я помню как ещё до войны

мать, отправляясь по какому-то делу, оставила меня на некоторое

время в большой комнате детской технической станции,

где ребята в белых рубашках пилили, строгали и собирали

какие-то модели. Станция занимала два крестовых дома, между которыми

протекал ручей, около ручья стояли «гигантские

шаги», а на территории был разбит яблоневый сад. Во

время войны деятельность станции замерла; в одном

из домов разместился радиоузел. Но после войны при всеобщем оживлении

начали появляться кружки (ударение на и) и я, ещё учась в

шестом классе (1948), попросил Генриха Даниловича Сузика (он учил нас

физике и я получил две пятёрки за то, что дважды рассказал как закон

Архимеда сводится к закону Паскаля) принять меня в электротехнический

кружок. Генрих Данилович объяснил мне серьёзно, чем они занимаются,

и разрешил мне приходить на занятия. Я сделал электромотор:

ротор бешено крутился от батарейки. Осенью 1948

года было объявлено. что начинает работать слесарный кружок.

Я зашел к Витьке Мосину и мы отправились

записываться, но потом Витька исчез и на первом занятия я

оказался совсем один. Павел Васильевич, руководитель, показал

мне как обращаться с жестью, и на этом же занятии я сделал

жестяную баночку, на которую не мог налюбоваться. Затем

народу прибавилось. Из слесарного искусства мне особенно пригодилось

умение паять: дома, нагревая паяльник в печи, я

запаял прохудившиеся железные миски, а затем паял соединения в моих

радиоконструкциях. ***  Бывший магазин купца Фирсова

служил кинотеатром в предвоенные, военные и послевоенные годы

Кинотеатр располагался в кирпичном здании, бывшем до революции купеческим магазином. За кинотеатром стояли деревянные строения, которые исчезли на моей памяти: река подмывала берег и быстро продвигалась к кинотеатру. Ближайшим к кинотеатру стоял одноэтажный дом Рождественских, где до войны размешалась Межрайонная Колхозная Школа. Здесь работал мой отец, и я помню, как однажды он и отец Витьки Скотникова в какой-то комнате этого здании удивляли меня работой радиоприемника (БИ-234, как я сообразил через много лет, когда стал разбираться в приемниках). Дальше к реке стояло двухэтажное здание школы, в котором училась моя сестра до того, как построили новое, двухэтажное кирпичное здание школы – Белую школу, в которой я провёл десять лет.

Меня привели в

кинотеатр еще до войны, и я так усердно держал синенький билет

стоимостью пять копеек, что порвал его, и сестра Роза вынуждена была

давать объяснения по этому поводу при входе в зал кинотеатра.

Зрелище на экране было, конечно, удивительное, и меня очень

интересовало, что можно увидеть на задней стене кинотеатра в то время,

как идёт сеанс. В первое военное время в

зале поставили кинопередвижку и перед сеансом киномеханик

набирал добровольцев крутить ручку динамо в обмен на бесплатный

просмотр фильма. Потом на крутом берегу появилась будочка, где

находились небольшой керосиновый движок и динамо-машина; к кинотеатру

на столбах тянулись два провода. По воскресеньям на детский

сеанс набивался полный зал и даже не все желающие попадали. После войны я начал

посещать вечерние сеансы: «Кутузов»,

«Весна», «Поезд идёт на

восток», «Сказание о земле

сибирской», ... -- каждый фильм воспринимался как

откровение. Появились трофейные фильмы, знаменитый

«Тарзан» среди них, и мы с Петей Поповым, наученные

анализу на уроках литературы, задавались вопросом

об идейном содержании этих

фильмов. Я не помню, почему я

оказался среди почти десятиклассников (дело было летом, и

занятия в школе ещё не начались), хотя я окончил только седьмой класс и

перешел в восьмой; возможно, это были Венюшины друзья. Почти

десятиклассники гурьбой собирались в кино и предложили мне

лишний билет. Я не отказался -- в то время каждый фильм был

для меня событием -- и вот, после некоторой суеты –

кто куда садится – мы следим за черно-белыми событиями

на экране. Неожиданно мою руку покрыла и сжала горячая рука

соседки, и я замер от ужасающей мысли:

“Она ошиблась!”... Через много, много лет

мне в голову пришла другая мысль: “Возможно, она не

ошиблась?” *** Наша школа была более

чем школа – это был районный культурный центр. Она была

славна своими учителями. Вячеслав Антонович

Шлягирис был выпускником Московского Императорского Университета (по

специальности астрономия) и преподавал у нас

физику, математику и астрономию. До войны он был

директором гимназии в Литве, а по прибытии в Алтайское вначале, как

сообщил мне мой приятель Толя Лазарев, пас коров. Он учил нас спокойно и

обстоятельно: -- Глядя на начало и конец этой

стройной записи, мы заключаем, что... -- О, Бэрта, Бэрта ...,

– говорил он осуждающе, покачивая головой с седой бородкой,

когда Берта Кузнецова не справлялась с заданием. Елена Васильевна Бразовская

прибыла в Алтайское в военное время и оставалась в селе почти до своей

смерти; только умереть она пожелала на родине, в Белоруссии.[4] Елена Васильевна

преподавала русский язык и литературу в старших классах и

организовывала литературные вечера. Я увидел её впервые в

ноябре 1944 года: Елена Васильевна выбирала маленького

мальчика или маленькую девочку для выступления на вечере,

посвященном знаменательной дате – столетию (22 ноября 1944)

со дня смерти И.А. Крылова. После уроков желающие

продекламировать басню смирно сидели на задних

партах нашего класса, и следили, как по очереди выходили

претенденты со своим чтением. Елена Васильевна отсеивала

кандидатов одного за другим. Мое чтение было также забраковано, по

достоинству была избрана девочка из Ленинграда. Елена Васильевна

пробудила во мне веру в то, что я могу что-то написать. В восьмом

классе мы должны были писать классное сочинение по Гоголю. Я сидел и не

знал с чего начать: ни одной цитаты, ни одного разумного предложения...

Затем в отчаянии я решил писать, что попало, и заполнил несколько

страниц очень вольными фразами. На следующем уроке Елена Васильевна

сказала, что написали, как всегда, плохо, но все же одно сочинение...

она отметила. И она прочитала то, что я написал, с заключением: -- Тема не раскрыта, ошибки...

Тройка. Елизавета Корнеевна

Линке появилась у нас в 5-ом классе. На первом уроке немецкого языка

она спрашивала и отвечала: -- Was ist das? Das ist eine

Lampe. Was ist das? Das ist der Tisch. Сестра учила немецкий язык и я

рассматривал её учебники. Латинские буквы представали ключом

к какому-то таинственному миру, к которому меня

необъяснимо тянуло, как ко всему неизвестному. Когда я

учился в третьем классе, я спросил у Жени Павловой

–- Розиной подруги, как читаются буквы, и она написала мне на

бумажке. Затем я спросил, а как буквы переводятся, на что

последовала заминка, и Женя объяснила, что только слова имеют

смысл, а буквы не переводятся. Потом отец принёс мне учебник немецкого

языка для 3-4 классов, и я изучил его в год моего

вынужденного перерыва между четвёртым и пятым классами. Елизавета Корнеевна учила нас с

пятого по десятый класс с некоторым перерывом, когда отец, как директор

школы, был вынужден отстранить её от работы как спецпереселенку. Для

неё это была трагедия: с ней были два сына подростка Курт и Гаррик. Я

был невольным свидетелем того, как Елизавета Корнеевна со слезами

умоляла

отца вернуть

её обратно, но

это зависело не от него. Всё же вскоре она появилась в школе, а отца упрекали в райкоме, что он

дает приют всем ссыльным. Мне очень хотелось овладеть

немецким языком, я прилагал старания, читал адаптированные книжки, из

которых помню сказку о Rűbezahl, пытался слушать радио, но читать и

слушать было практически нечего, и мне очень хотелось попросить

родителей, чтобы Елизавета Корнеевна

давала мне уроки разговорного языка, но не решился... *** Забота о

дровах была одной из главных забот Василия Константиновича

Агапова, как завхоза школы. Чтобы отопить школу, требовалось

много дров. Чтобы заготавливать дрова,

школа нанимала рабочих, держала лошадей. Помню, при сплаве,

для того, чтобы вылавливать швырок, в

помощь позвали учеников старших классов, и потом

Василий Константинович приехал доложить отцу: -- Вначале была игра:

кто первый ухватит полено, но потом стало тяжеловато... Но справились,

теперь надо вывозить. Дрова вывозили лошадьми,

лошадей нужно было кормить, и школа имела сенокос для школьных лошадей

и учительских коров, где, кстати, распахивали полоску, чтобы сеять

просо. В горячие дни стогования сена утром на школьном дворе собирались

люди: рабочие, технички и учителя, мне тоже доводилось ездить

с матерью или отцом. Школьный двор походил на двор крепкого

крестьянина: в загоне гуляли лошади, стояли поленницы швырка,

под навесом ждали зимы сани и висели заготовки для вил и

граблей. Большой мокрый точильный круг из песчаника на деревянной

стойке был готов к работе; нижняя часть его была

погружена в деревянное корытце с водой. Тут же была столярная